Na Europa antiga, bardo era o cara encarregado de transmitir histórias, mitos, lendas e poemas de forma oral, cantando as histórias do seu povo em poemas recitados. Era simultaneamente músico, poeta, historiador. Está nos livros e até nos dicionários. O bardo usava frequentemente um alaúde para tocar suas melodias e músicas, que contavam na maioria das vezes, uma história triste ou poemas épicos, com acompanhamento de liras, ou de harpas.

Nós tivemos o nosso bardo, que resolveu ir embora em pleno domingo de sol, só para jogar água no nosso chopp. Não cantava, mas contava histórias. Não usava um alaúde, harpas ou uras para tocar suas melodias – quase sempre embaladas por enredos da vida –, mas sim um toca disco. O bom e velho vinil deslizando o seu chiado sobre o prato, sob a agulha. Não. Nosso bardo não cantava canções tristes, e sim alegres. E se um dia se permitiu ouvir baladas tristes, deve ter feito solitariamente no interior de seu planeta, que era um amplo e empoeirado salão com discos empilhados, cartazes raros de cinema, livros contando histórias do século 20, recortes de jornais, telas, esculturas, miniaturas e retratos desbotados na parede, quase sempre perpetuando fatos que, no exato momento em que estava acontecendo, ele sabia que aquilo era história. Aliás, não era, é!

Nosso bardo também amava os gibis. Por isso, vez por outra, das velhas prateleiras de madeira saltavam ‘Asterix’, ‘Recruta Zero’, ‘Tintin’, ‘Os Sobrinhos do Capitão’, ‘Os Fradinhos do Henfil’ ou o ‘Pererê do Ziraldo’. Quando a vida começava a ficar complicada, nosso bardo viajava para a Gothan City, do Batman; a Metrópolis , do Superman; a Caverna da Caveira; do Fantasma ou para o quartel Swampy, do Recruta Zero. Mas isso sozinho. Porque quando era o centro de rodas de bate papo, o velho bardo explodia em gargalhadas, contagiava quem ouvia suas histórias e irritava aqueles que ridicularizava. Era o velho slogan dos irreverentes contadores de causos – “perca o amigo, mas não perca a piada!”.

Vai ser difícil acordar neste domingo, sabendo que não vamos ouvir ‘Blue Moon’, no vocal impressionante da banda The Marcels, pelos autofalantes do carro. E a voz grave do Marinho dizendo “estamos começando mais um programa Zona Franca”, soltando em seguida o brado – “Blue moon, you saw me standing alone/ Without a dream in my heart/ Without a love of my own…” Vai ser difícil entrar num estúdio de rádio, na redação de um jornal ou andando pela Avenida Eduardo Ribeiro, de camiseta, calça de cadarço na cintura e chinelão e não o vermos, aos menos fisicamente, a figura gorda careca, bonita, iluminada, bem humorada e cheia de vida do português mais amazonense que eu já conheci: Joaquim Marinho, o bardo mais irreverente da aldeia.

Apesar de ter nascido na cidade de Porto, em 1º de maio de 1943, José Joaquim Marques Marinho adorava contar piada de português. Por volta de 1983, tive a ideia de uma pauta para tentar explicar porque o manauara é tão mal humorado. Ouvi um monte de gente e, entre os entrevistados, o meu amigo português”:

— Marinho, por que tu achas que o manauara é tão mal humorado?

— Porra, meu! A cidade foi construída de costas para o rio. Tu manjas o carioca, vive rindo e na sacanagem. E por quê? Porque abre a janela e dá de cara com aquele marzão azul. E Manaus, porra, está de costas para o rio mais bonito do mundo, o Rio Negro. Coisa de português!…

Na matéria, descrevi a tese de Joaquim Marinho entre aspas. Mas caí na besteira de, na narrativa, fechar o parágrafo avisando que, “quem está dizendo isso é um roqueiro barrigudo que anda por aí…” Marinho foi na redação da rua Joaquim Sarmento, Centro de Manaus, dizer que adorou a matéria, mas…

— Mas, roqueiro barrigudo é o caralho! (risos).

A irreverência e a “língua de trapo”, sem freios, sem se preocupar com regras dogmas e muito menos com a noção de certo e errado, Marinho era a irreverência em pessoa. Em 1986, quando ainda existia um sopro de ditadura no ar – e de censura rondando publicações teatro, música e cinema –, o português resolveu editar, pela editora “Marco Zero”.

As tirinhas do “catecismo”, de Carlos Zéfiro, quadrinhos eróticos banidos pelo mau humor e o conservadorismo dos anos de chumbo, quando a arte erótica de Zéfiro foi rotulada de “como catecismo ou revistinha de sacanagem”. Impressas em preto e branco, em formato ¼ de ofício, no papel jornal, que narravam encontros sexuais ricamente ilustrados. E apesar de produzidas, distribuídas e comercializadas de forma clandestina, Marinho tinha a coleção completa. Selecionou as melhores – isto é, as mais sacanas –, editou e foi um sucesso, acabando na poltrona do programa de Jô Soares, numa entrevista inesquecível e, claro, irreverente.

Nos anos 1980, quando o dragão da inflação lambia nossos calcanhares, empresários ricos, racionais e conservadores diante do mercado incerto lutavam para manter uma sala de cinema. Pois Joaquim Marinho, em parceria com empresário Antônio Gavinho, fez de uma só tacada, cinco cines – Chaplin, Oscarito, Grande Otelo, Carmen Miranda, Renato Aragão. As salas do país inteiro exibiam um tímido cartaz. Marinho, para variar, fez diferente. Chamou o artista plástico Marius Bell, que subiu numa escada e pintava painéis gigantescos. Na estreia de ‘Tubarão’, o expectador tinha acesso à sala entrando por dentro da boca do jaw que, pasmem, pingava sangue (uma mistura produzida por um químico, amigo do Joaquim).

Na estreia de ‘Grande Otelo’, Marinho trouxe a Manaus nada menos o ator que emprestou o nome. De posse de um pincel pilot, com lágrimas nos olhos, o velho Otelo, unanimidade nacional, escreveu na parede da sala: Um adorável maluco em Manaus construiu um cinema com o meu nome…” O resto da frase eu não lembro. Quando lançou “Beth Balanço”, o maluco construiu uma passarela que atravessa a avenida Joaquim Nabuco. E lá, ao som do rock de Cazuza, com uma gata nos braços, o mocinho da película, o ator Lauro Corona. A plateia assistiu a tudo embasbacada, de queixo caído. Aquilo não era película, era realidade.

Nosso bardo mais sacana foi embora. Vestindo uma T-Shirt do Elvis Presley, sob o olhar embaçado de uma legião de amigos e com uma frase que o grande amor de sua vida, Silene Marinho, sussurrou, soluçando, quando eu a abracei, tentando confortá-la:

— O meu amor foi embora. Éramos uma só alma…

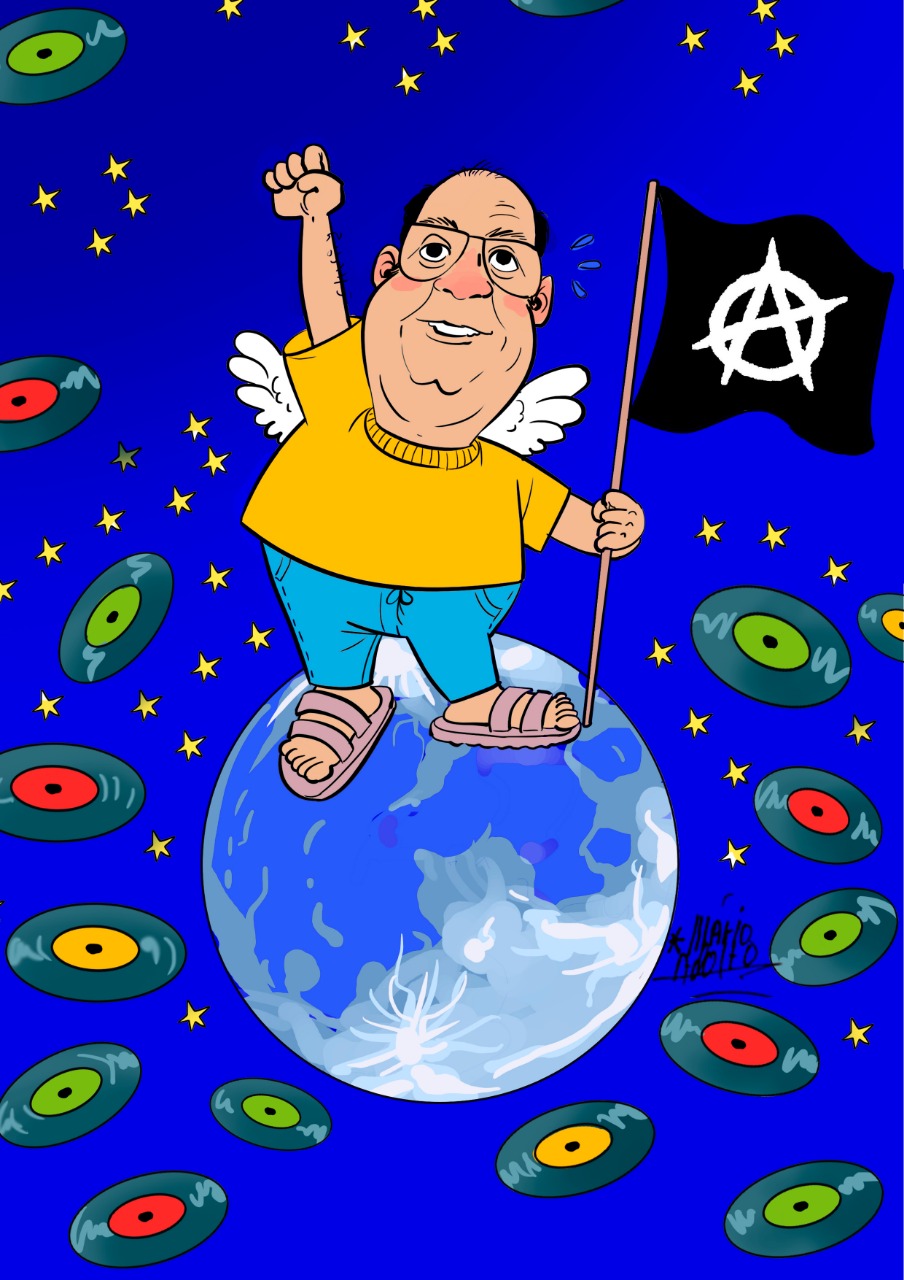

Agora, nosso bardo está lá por cima, rolando sobre a sua lua azul e dando gargalhadas da cara da gente.

Texto e ilustração: Mário Adolfo