Houve um tempo, na Manaus dos anos 1980, em que alguns bares pareciam a continuação de nossa casa. A identidade era tão grande que acabavam se transformando numa espécie de “bar esperança”, o último que fecha, imortalizado no filme do grande Hugo Carvana. Com o Bar-Raka, na rua Parintins, Cachoeirinha, a coisa funcionava assim. Começou com uma barraca de praia, na Ponta Negra, criada pelo então bancário Rui Assunção, que resolveu fugir da inflação de 100% ao ano vendendo cerveja na praia. E deu certo, porque nossa turma saia em comboio nas sextas-feiras para amanhecer o dia na praia, em companhia do nosso amigo Rui, da caipirinha, cerveja, isca de queijo, azeitona e da boa música. Além, claro, dos amassos na areia branca da praia, sob à luz do luar.

Mas, vida de dono de bar, como diria Juca Chaves, é que nem vida de ginecologista: Trabalha onde os outros se divertem. E cansado daquela vida de ver o sol nascer diante do Rio Negro, o mais belo do mundo, e aturar bêbedo, Rui resolveu desmontar a barraca e migrar para a Cachoeirinha, onde construiu, no quintal de sua casa, um espaço gostoso, arejado, todo feito em bambu e madeira rústica.

Certo dia cheguei da faculdade e encontrei o Rui atarefado nos retoques finais para a inauguração. E uma de suas maiores dúvidas estava sendo escolher o nome do bar. Pensou em colocar “Tatiana Drink’s”, em homenagem à filhota. Bar Cigano”, uma menção ao nosso bloco carnavalesco, ou ainda Pitom Bar, em homenagem à pitombeira. Como a gente sempre conversou muito e tinha uma cumplicidade incrível, resolvi meter o meu bedelho.

— Bicho, coloque o nome que colocar, teu bar sempre será chamado de “barraca do Rui”, por causa da lembrança da barraca da praia. Então, por que não colocar logo Bar-Raka Drink’s? – sugeri. E o Rui adorou.

Com o tempo, o Bar-Raka pegou nome e passou a ser parada obrigatória. Com 20 e poucos anos, Simão Pessoa e eu, às vezes até abusávamos do amigo, porque entrávamos pela madrugada. Vez por outra, retornava do jornal com uma fita cassete na mão. Pedia uma cerveja, pousava a fita no balcão e sugeria:

—Rui, coloca essa aí.

Ele lia a indicação que estava escrita com caneta na fita e pulava nas tamancas:

—Geraldo Vandré? Nem fodendo! Quer que eu seja preso, é?

É que nos anos de chumbo, a canção “Pra não dizer que Não Falei de Flores”, conhecida como “Caminhando”, escrita e interpretada por Geraldo Vandré, que ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção de 1968, teve sua execução proibida durante anos pela ditadura, porque tornou-se um hino de resistência do movimento civil. Por isso, a paranoia do Rui fazia sentido. A música era censurada e bastava ter um dedo-duro – e à época era o que mais tinha –, por perto pro nosso amigo se ferrar. Mas, à medida que o bar ia ficando vazio, lá pela meia-noite, e ele olhava nossa cara de insatisfação, acabava cedendo:

— Vou colocar, mas bem baixinho. Se eu for preso entrego todo mundo!

E a roda viva foi girando e, com o tempo, Rui também encheu o saco do Bar-Raka. E resolveu passar o botequim adiante. Quem comprou foi o comerciante Wilson Fernandes, que vendia verdura numa banca de feira livre e, como bom da Zona Franca, passou a fornecer comida para o Distrito Industrial de Manaus, transformando-se em um microempresário bem sucedido. Como o Wilson tinha o mesmo nome e se vestia com o mesmo charme do pop star Wilson Simonal, passamos a chamá-lo de Simona. E com ele, o nível de cumplicidade era ainda maior. Quando a gente entrava pela madrugada tomando Antarctica e ouvindo a banda “Cio da Terra”, do nosso amigo Léo, o negão segurava até onde dava. Mas tinha um momento em que ele jogava a toalha. Caindo de sono, atirava a chave do bar sobre a nossa mesa e dizia:

— Taí a chave do bar. Tem cerveja gelada no freezer, quando acabar coloquem as garrafas no chão senão os gatos derrubam e quebram. Fechem a porta e amanhã a gente confere quantas vocês tomaram. E aí vocês me pagam.

E ia embora, deixando o Bar-Raka entregue aos boêmios.

No Natal de 1983 resolvi passar o Natal na casa da minha mãe e minhas irmãs, com Teresa e o meu filho Marinho, que tinha 02 anos. Tive a feliz ideia de convocar Simão Pessoa, que também já havia morado na Parintins, esquina com a Borba, onde fomos criados. Depois da ceia, a Teka, que nunca foi muito da noite, resolveu ir embora e eu falei que ficaria bebendo com o Simão. Mas, por vota de 01:00 da madrugada, a cerveja acabou e resolvemos caminhar até o Alzira’s Bar, que também era um daqueles “último a fechar”. No entanto, no Natal, até a Alzira queria pegar o restinho do Papai Noel em casa. E por volta de 02h30 resolveu chutar o pau da barraca e tirar o time de campo. Desligou a máquina de música, emborcou as cadeiras sobre as mesas e apagou a luz.

—Vão pra casa de vocês cambada de cachaceiros! –, vociferou Alzira, que andava cada dia mais carinhosa.

Foi um chute no saco, porque Simão e estávamos com uma sede de anteontem.

— Melhor ir embora. Estou sem carro e já é tarde. Vamos pegar um táxi – sugeri ao Simão, enquanto caminhávamos no silêncio da noite, pela avenida Carvalho Leal, dobrando em direção à Parintins, ouvindo o chec, chec, chec da sola de sapatos nos grãos de areia do asfalto. E foi olhando lá para o final da rua que Simão teve a ideia sinistra.

— Olha alí na nossa frente. O que eu vejo? Nossos problemas acabaram!

— Olha o quê? – perguntei.

— O Bar-Raka, bicho!

— Sim, e o que tem o Bar-Raka, cara? – perguntei.

— O bar onde a gente vai beber, ora bolas!

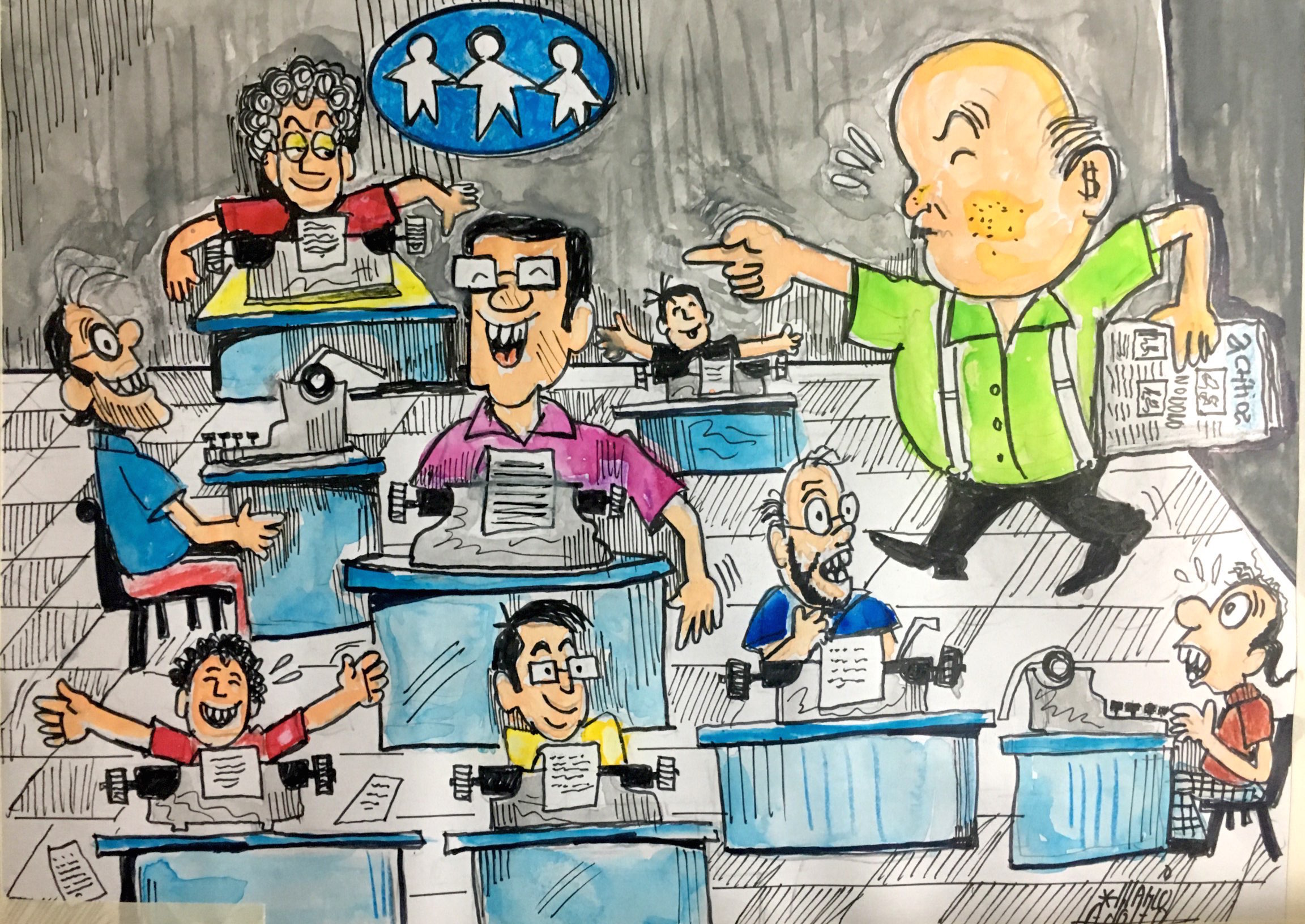

Só aí eu saquei a ideia do maluco. Não era à toa que nós o chamávamos de Simão Pessoa nefasta. E confesso que adorei o que também começou a se desenhar na minha cabeça. Imediatamente, com a ajuda de um pedaço de cano, arrombamos o cadeado e abrimos a porta do bar. Entramos sorrateiramente e encostamos a porta suavemente. Acendemos, discretamente, apenas uma lâmpada interior para não chamar a atenção. Simão pegou uma mesa e colocou no meio do salão. Eu coloquei um guardanapo no braço esquerdo , uma bandeja sobre a mão direita espalmada e perguntei:

— O cavalheiro vai beber o quê?

— Me veja um whisky 12 anos, por favor. E uma carteira de Charm.

E eu ia até o balcão, abria a garrafa zerada e despejava a dose no copo do Simão com três pedras de gelo. Em seguida, acedia o cigarro que ela colocara na boca. Minutos depois, quem fazia as vezes de garçom era ele.

— O jovem cavalheiro já escolheu a bebida?

— Me manda um Campari, garçom. E uma carteira de Malboro branco!

E o Simão ia lá na prateleira, abria a garrafa e me servia.

Foi assim a noite inteira. Nessa presepada, bebemos cerveja, Vodka, Gim, Campari, Whisky. Fumamos Charm, Malboro e More – uma cigarrilha inglesa importada pela Zona Franca.

Quando o galo da dona Joana, vizinha do bar, cantou pela primeira vez, anunciando que o dia já vinha amanhecendo, fechamos o botequim e, na calada do alvorecer, vazamos.

No outro dia, o Bar-Raka amanheceu cercado pela vizinhança em torno de uma viatura da Polícia. Conversando com os policiais o Simona tentava entender e ao mesmo tempo relatar para os policiais o que tinha acontecido naquela misteriosa noite de Natal.

— Eu não consigo entender, seu guarda. Os ladrões arrobaram o bar, mas não levaram nada. Tinha aparelho de som, televisão, caixas de whisky, vinho, um restinho de dinheiro no caixa… mas eles não roubaram nada. Só beberam e fumaram pra cacete !

Simão e eu retornamos ao Bar-Raka na semana seguinte. E com a cara mais lambida do mundo ouvimos a história do Wilson, mas não falamos nada. Somente 20 anos depois, numa conversa com o negão confessamos o “crime” que, foi perdoado pelo Wilson Fernandes com uma gargalhada e uma frase que resumia tudo.

— Mas que sacanagem, cambada de filhos da puta!